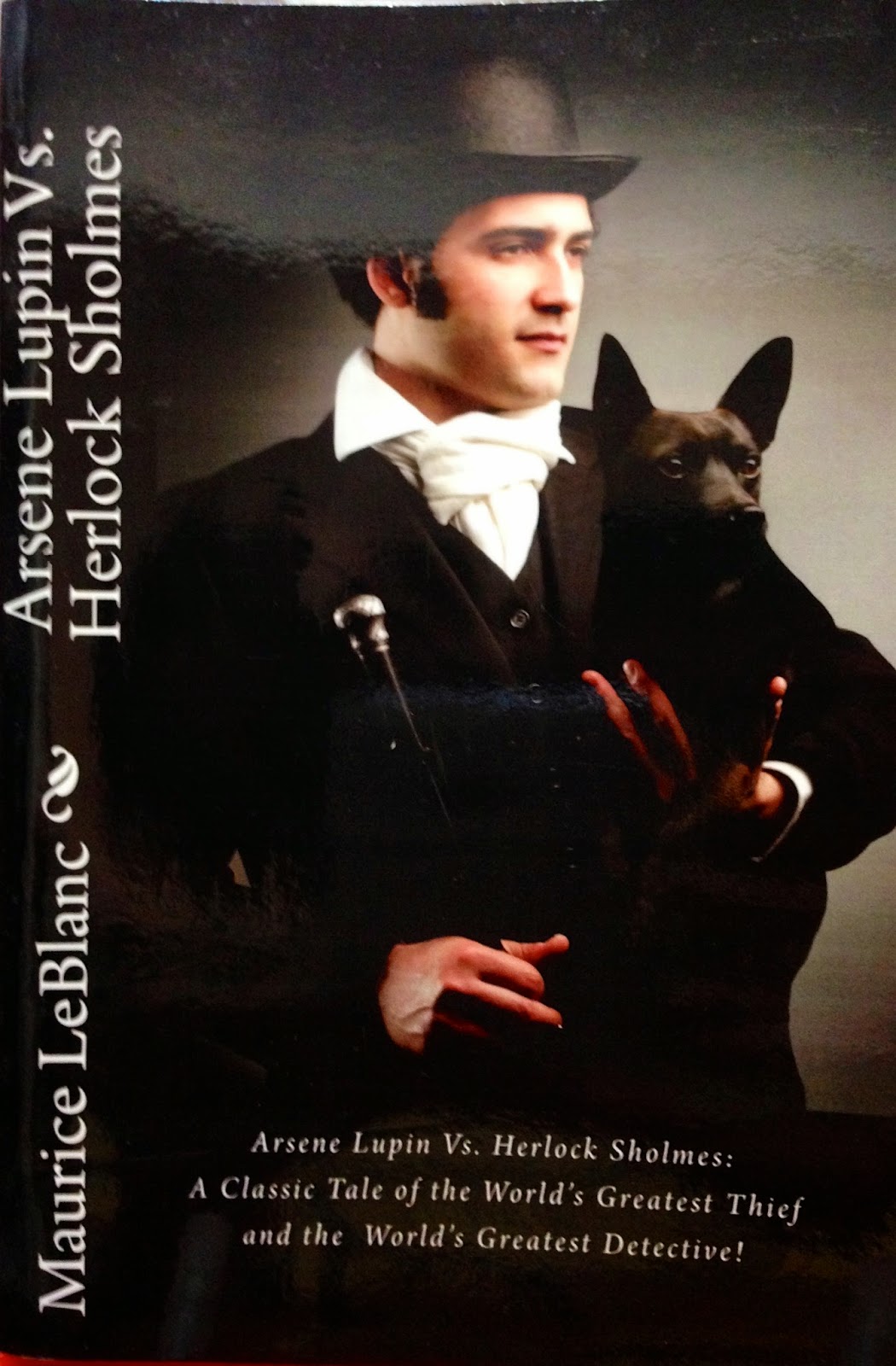

台灣啟明出版的亞森羅賓案全集第二冊「鬥法」,寫的是名盜亞森羅蘋對上名偵探福爾摩斯的故事。福爾摩斯孤僻自傲,亞森羅蘋風流倜儻,又劫富濟貧,從不傷人命(怎麼覺得跟香帥楚留香很像?),還吃素。這兩人的對決就像矛盾大對決一樣,一個號稱沒有破不了的案,一個號稱沒有偷不到手的東西。不過因為作者是寫亞森羅蘋的勒白朗,所以最後當然是福爾摩斯落敗。但1908年作者在寫的時候,柯南道爾也還在世,大概是怕得罪他,把福爾摩斯(Sherlock Holmes)的名字改成Herlock Sholmes,華生(Watson)的名字改為Wilson,但中譯本都置之不理,直接就用福爾摩斯和華生了。

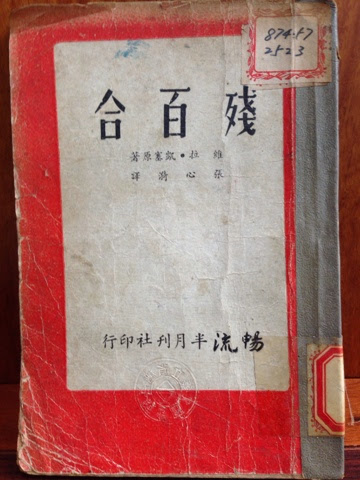

台灣啟明此版署名「應文嬋」翻譯,書上沒有版權年代,推估是1975以後的版本。這本其實是林華翻譯的,上海啟明在1942 年出版。亞森羅蘋戰前即有多家譯本,有程小青的、周瘦鵑的、吳鶴聲的、還有這版林華和姚定安合譯的。關於這套書的來源,譯者只說「原作皆為法文,本書廣為搜採,有時不得法文本,則復求之於英文本或日文本。」就這本來看,似乎是根據英譯本。除了一開頭的December不知為何改譯為十一月之外,大致都很接近。以結尾這段為例。結尾是羅蘋躲避追捕,自沉於塞納河,福爾摩斯坐船回英國,沒想到在甲板上居然遇到羅蘋。啓明版是這樣寫的:

羅賓打破沈悶的空氣說,「福爾摩斯先生,無論如何,冰炭不可同器。你好像站在河的左岸,我站在右岸,江水長流,我們也總在相反的地位,偶然也可握手,卻不能長久的。你是大偵探歇洛克.福爾摩斯,捕盜送官究辦是你的責任;我是大盜亞森羅賓,逃過偵探的掌握而加以嘲笑,是我的義務。哈哈,我此刻又要笑你了。」

After a long silence, Lupin said: "You see, monsieur, whatever we may do, we will never be on the same side. You are on one side of the fence; I am on the other. We can exchange greetings, shake hands, converse a moment, but the fence is always there. You will remain Herlock Sholmes, detective, and I, Arsène Lupin, gentleman-burglar. And Herlock Sholmes will ever obey, more or less spontaneously, with more or less propriety, his instinct as a detective, which is to pursue the burglar and run him down, if possible. And Arsène Lupin, in obedience to his burglarious instinct, will always be occupied in avoiding the reach of the detective, and making sport of the detective, if he can do it. And, this time, he can do it. Ha-ha-ha!"(英譯者:George Moorehead,1910年版本,取自Gutenburg)

|

| 台灣啟明版,署名「應文嬋」譯,實為林華譯本,上海啟明1942初版 |

不過對台灣讀者來說,最多人看過的應該是東方出版社的亞森羅蘋全集。這套書的來源就很清楚了,是南洋一郎為少年讀者改譯的版本,昭和43年(1959年)初版。南洋一郎本名池田宣正(1893-1980),寫過冒險小說,以戰後翻譯的這套亞森羅蘋全集最為著名。東方出版社1968年根據南洋一郎的版本翻譯成中文,連封面都和日文版一樣,不過東方出版社並沒有署名譯者是誰。

南洋一郎改寫的幅度很大,人物個性都改變很多。同樣是結尾兩人在甲板上相遇,東方版的亞森羅蘋說:

「俗語說,好漢不打不相識,經過這一連串的案件,我們已成了知心朋友了。」兩人再度握手言歡。

(福爾摩斯向亞森羅蘋致歉,因為他過於急切,擾亂了羅蘋原本的佈局)「沒有關係,反正結果很圓滿。無論如何,這段期間有機會跟你較量,那真是我平生的一大快事。福爾摩斯先生,我們也許後會有期!」

「好極了!那時候還要多多請教呢!」兩人相視而笑。

看起來,亞森羅蘋和福爾摩斯都被日本文化調教得相當有禮貌呢!

南洋一郎翻譯的「怪盜對名探偵」,1959年初版,此為2010復刻板

東方出版社根據日譯本翻譯的「怪盜與名偵探」,1968年初版。封面和日譯本完全一樣。

英文復刻板

1910年英譯版,Gutenburg提供