英國小說家查爾斯.狄更斯是出了名的難譯,尤其是各色人物各有聲口,反映個人出身、性格,加上時代差異,很難一一譯得到位。他個人最鍾愛的半自傳作品David Copperfield從清末就有已有中譯本,即林紓與魏易合譯的《塊肉餘生述》(1908)。這個譯本是文言的,對現代讀者來說比較難讀,「塊肉」為孤兒之意,現在這種用法也比較冷僻了,但書名卻一直沿用下來。

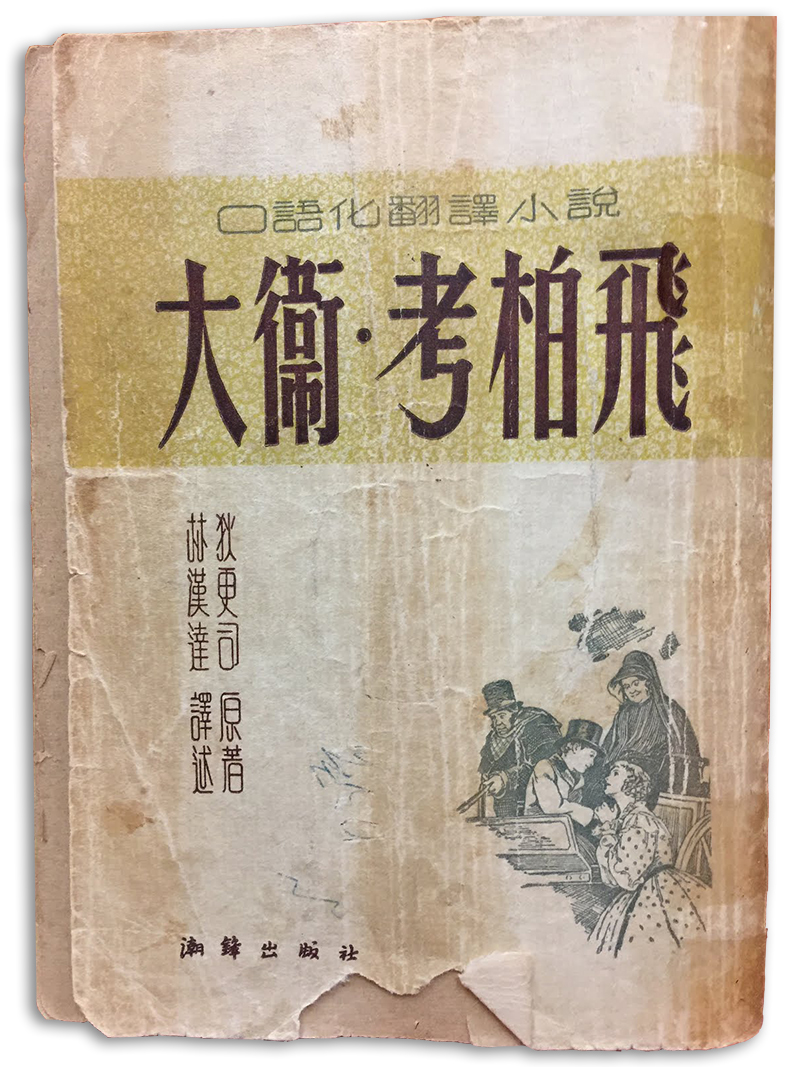

林漢達的譯述本,1951年初版,還是繁體豎排。封面更強調「口語化翻譯小說」(圖/賴慈芸提供)

林漢達的譯述本,1951年初版,還是繁體豎排。封面更強調「口語化翻譯小說」(圖/賴慈芸提供)

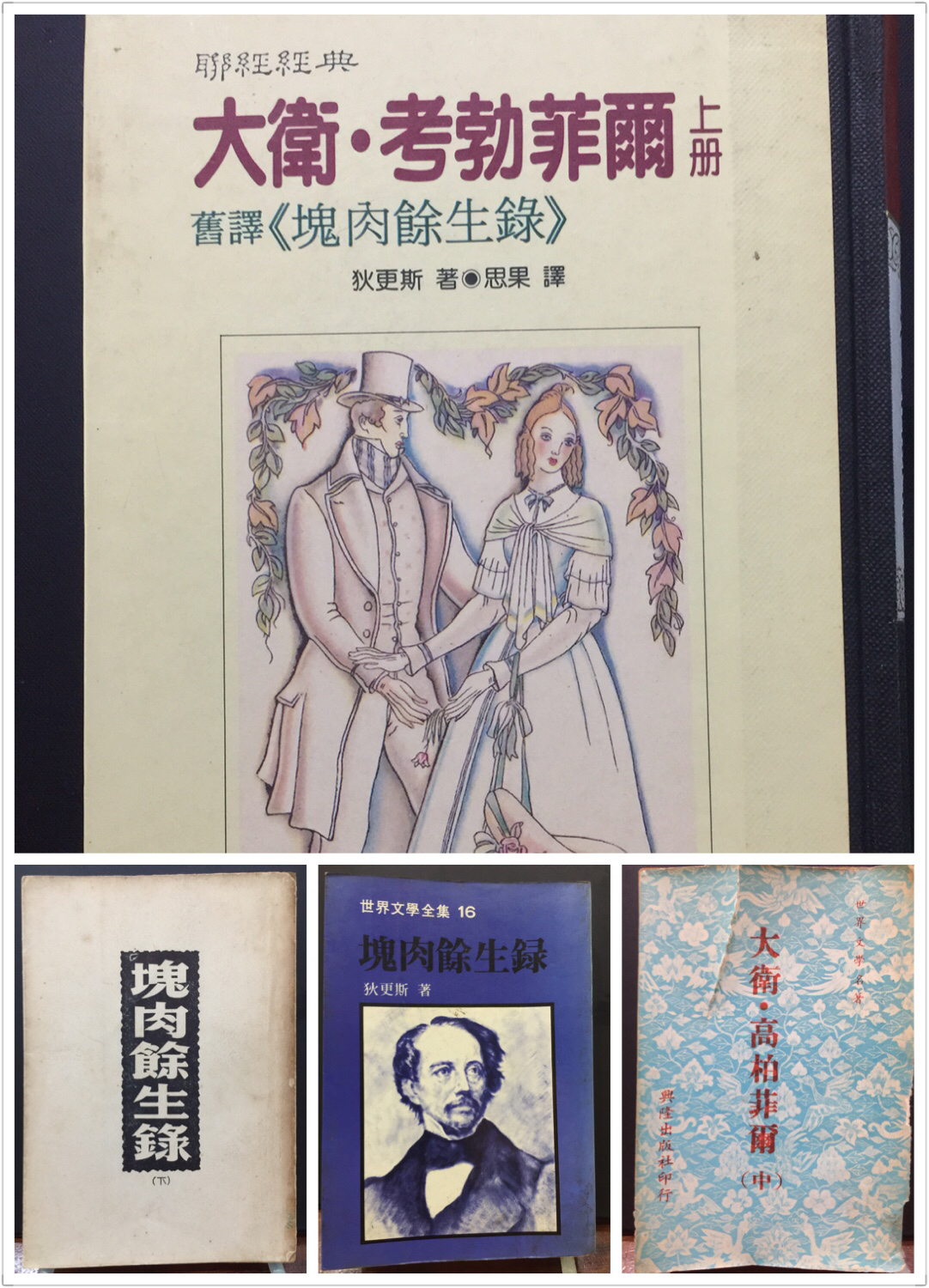

台灣比較流行的譯本,戒嚴期間主要是許天虹的《大衛.高柏菲爾自述》(1943)和董秋斯的《大衛.科波菲爾》(1947)兩種,書名都換成《塊肉餘生錄》,遠景、志文都是用董秋斯譯本。由於台灣讀者比較熟悉《塊肉餘生錄》這個書名,思果在1993年出版新譯本《大衛・考勃菲爾》的時候還加了副標:「舊譯塊肉餘生錄」。許天虹和董秋斯都相當直譯,相較之下,思果的翻譯順暢許多。但其實在1951年,上海還出過一本非常特別的版本,即林漢達的節譯本《大衛・考柏飛》,非常口語,完全可以朗讀。狄更斯本人舉辦過多次的公開朗讀會,朗讀他自己的作品,在這幾個中文譯本中,看來只有林漢達的譯本最符合原作可以朗讀的目標。林漢達版本的開頭是這樣的:

人家說我是禮拜五晚上十二點鐘生下來的。掛鐘「噹噹噹」,我「哇哇哇」,響到一塊兒了。我跟鄰近的老太太們壓根兒就沒見過面,更甭說誰認得誰了,可是她們倒挺喜歡照應我,說我生在這個壞日子,壞時辰,命裡注定了一輩子倒霉,還說在禮拜五半夜子時生的孩子能瞧得見鬼。

節奏明快,引人入勝。思果的譯本就比較貼著原文,雖然適合閱讀,但比較不適合朗讀:

且說我在星期五午夜十二點鐘離開娘胎,這是有人告訴我,我也相信的。據說鐘鳴我哭,同一時刻。據看護和鄰近的幾位經歷多而精明的婦女說,我生下來的日子和時辰都不吉利。第一,我注定了要倒楣;第二,能見鬼魅。(幾個月之前,這些婦女簡直不會有機會跟我會面,就非常起勁地管我的事了)。她們相信,不論是男是女,所有在星期五半夜三更生下來的倒楣的嬰孩,都有這些稟賦。

I record that I was born (as I have been informed and believe) on a Friday, at twelve o'clock at night. It was remarked that the clock began to strike, and I began to cry, simultaneously. In consideration of the day and hour of my birth, it was declared by the nurse, and by some sage women in the neighbourhood who had taken a lively interest in me several months before there was any possibility of our becoming personally acquainted, first, that I was destined to be unlucky in life; and secondly, that I was privileged to see ghosts and spirits; both these gifts inevitably attaching, as they believed, to all unlucky infants of either gender, born towards the small hours on a Friday night.

I record that I was born (as I have been informed and believe) on a Friday, at twelve o'clock at night. It was remarked that the clock began to strike, and I began to cry, simultaneously. In consideration of the day and hour of my birth, it was declared by the nurse, and by some sage women in the neighbourhood who had taken a lively interest in me several months before there was any possibility of our becoming personally acquainted, first, that I was destined to be unlucky in life; and secondly, that I was privileged to see ghosts and spirits; both these gifts inevitably attaching, as they believed, to all unlucky infants of either gender, born towards the small hours on a Friday night.

至於另外兩個1940年代的譯本,就更直譯了:

據別人告訴我而且我自己相信,我是在一個禮拜五的夜半十二時誕生的。據說,時鐘正在鏜…鏜…──地敲起來時,我也開始哭起來了。照我誕生的日子和時辰看來,據我的保姆和鄰近的有些賢明的婦人宣稱──她們在絕沒有跟我會面以前好幾月就對我抱著極大的興趣──第一,我的一生是命定多難的,第二,我將有看到鬼神的機會;她們相信凡是在禮拜五的深夜裡誕生的不幸嬰兒,無論男女,都必然具有著這兩種天賦。(許天虹)

我記得(據我聽說,也相信)我生於一個星期五的夜間十二點鐘。據說,鐘開始敲,我也開始哭,兩者同時。考慮到我生下的日子和時辰,保姆和鄰居一些識多見廣的太太們(她們在無從與我會面的幾個月前便聚精會神地注意我了)說,第一,我是注定一生不幸的,第二,我有眼能見鬼的特稟:她們相信,這兩種天賦是與星期五半夜後一兩點鐘內降生的一切不幸的男女嬰兒分不開的。(董秋斯)

台灣常見版本:思果譯本(上)、董秋斯譯本(下左、下中)、許天虹譯本(下右)(圖/賴慈芸提供)

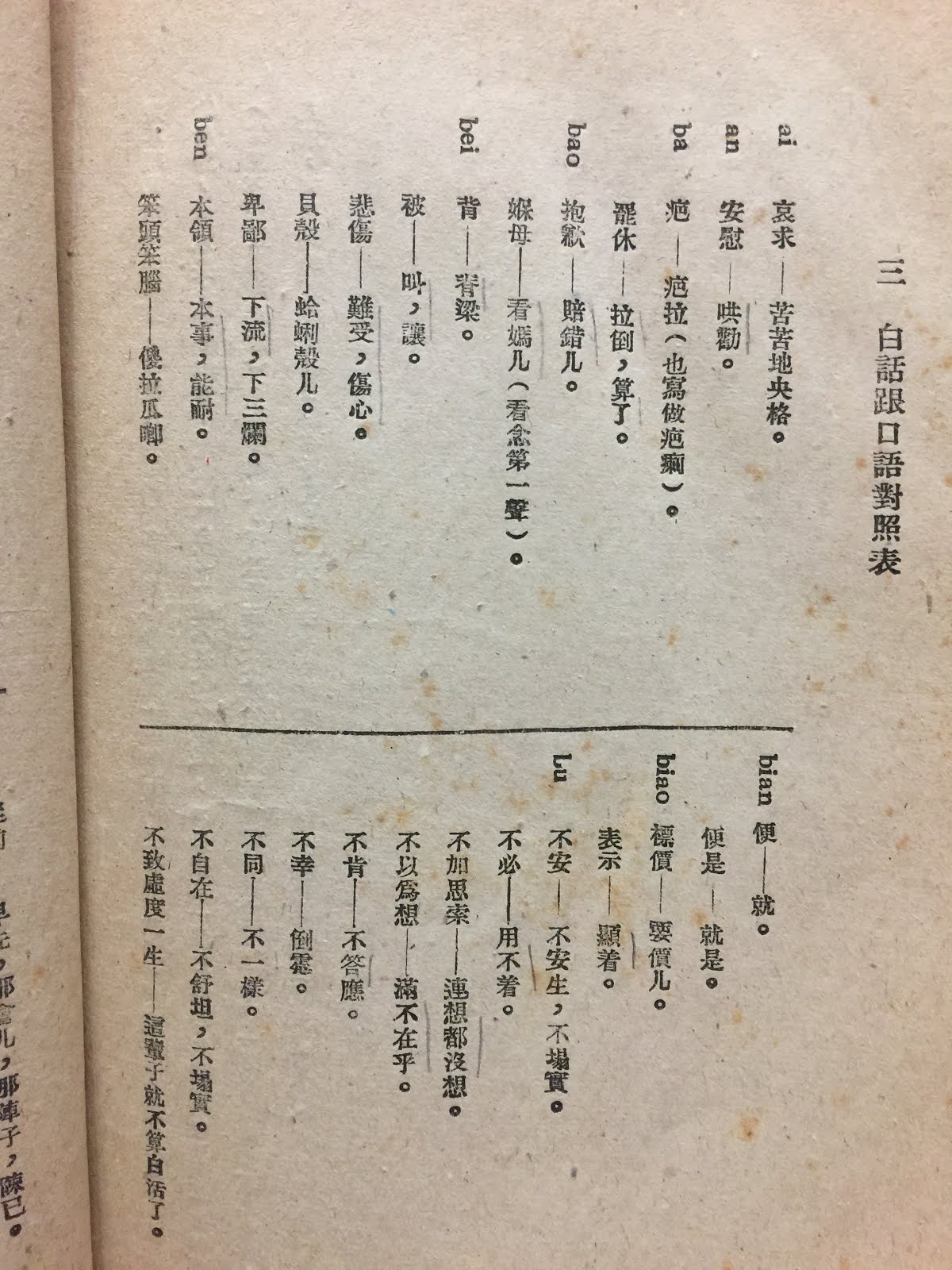

台灣常見版本:思果譯本(上)、董秋斯譯本(下左、下中)、許天虹譯本(下右)(圖/賴慈芸提供)林漢達(1900-1972) ,浙江人,從小在長老教會學校讀書,英文很好。大學畢業後在世界書局當編輯,後來去美國科羅拉多州立大學拿到教育博士學位,1949年後曾在燕京大學當學務長,這本譯作就是他在北京的時候翻譯的。他在譯序〈讓繙譯這本書的人說幾句話〉(很狄更斯吧!)說,翻譯本書的「原意是要藉這個機會多收集點北京話的詞兒」,與趙元任翻譯《阿麗思漫游奇境記》的初衷有異曲同工之妙,都是語言學家的口語翻譯嘗試。書末更有附錄說明白話與口語的區別:「這本書的初稿是用白話文寫的。我想試試看用漢字寫大眾口語,就請幾位朋友幫忙,盡可能地把原來的白話文改成北京口語」,比方說「無恥的」改成「死不要臉的」,「無論如何」改成「不管怎麼著」。最後還附上長達十幾頁的白話口語對照表,例如「悲傷」是白話,「傷心,難受」是口語;「不加思索」是白話,口語要說「連想都沒想」;「從前」是白話,口語可以說「早先、那會兒、那陣子」等等。我看了大樂,以後讓學生翻譯劇本和小說對話之前要先讓他們好好研讀一下這個附錄。

林漢達譯本附錄的白話口語對照表,共四百多條。(圖/賴慈芸提供)

林漢達譯本附錄的白話口語對照表,共四百多條。(圖/賴慈芸提供)

這本書寫拖油瓶的難堪,極為傳神。大衛的母親再嫁後,繼父把他送去住宿學校。假期回家時:

「反正,我在這兒是個累贅。一說話,就是多嘴;閉上嘴不言語,又說我成心鬧別扭;坐在客廳裡,說我礙事;躲在廚房裡,說我跟老媽子在一塊兒學下三濫。反正,我是多餘的。吃飯,多了一副刀叉;喝茶,多了一個茶碗;坐,多了一把椅子;站,多佔了一塊地板;處處兒多了一個人,那個人就是我!」

取名字也頗用心思。大衛的繼父姓「謀爾石」,大衛的母親過世後,他連書也沒得念了,被送去當學徒,後來日子太苦了,跑去找姨婆求救。姨婆聽說外甥媳婦再嫁,把小孩搞成這樣,生起氣來,數落她:

「幹嘛又嫁人哪?...人家待她好嗎?真高興嗎?我倒要問問她!她有過男人了,有了孩子,還想要什麼?咄!咄!還嫁一個人!嫁一個什麼『謀命』,『謀死』,甭管他叫什麼名兒,反正好人不能叫這樣兒的名兒。」

原來繼父姓「Murdstone」,姑婆生氣起來說他是「Murderer」:

said my aunt, 'she marries a second time—goes and marries a Murderer—or a man with a name like it—and stands in THIS child's light!

這種文字遊戲很難翻譯。董秋斯把繼父的姓譯為「摩德斯通」,姨婆罵人時說「嫁給一個名字像殺人犯的人」,再用譯註解釋「摩德斯通的字音有一半近似殺人犯」,沒有要跟著玩文字遊戲的意思。思果把繼父譯為「牟士冬」,姨婆罵人時說成「謀殺吞」,大概要用廣東話念;張谷若把繼父譯為「枚得孫」,姨婆罵人時說他「沒德損,真是又沒德性,又損」,雖然都有意要照顧到文字遊戲,但都不如林漢達的設計巧妙。

繼父得到消息,跑來跟姨婆要人那一段,林漢達也翻得十分活靈活現。繼父先說了一大堆大衛如何不聽話,難管教,最後對姨婆下了最後通牒:

「這會兒我老實告訴你:你有話,這會兒就說,說個痛快;你要出來管,就管到底,我沒功夫兒跟你囉唆。我這回來領他回去,是頭一回也是末一回。他打點好了嗎?打點好了就走;不走,也說一句。」

姨婆對著繼父說:

「你要走就走;你們既當他是一個沒法辦的壞孩子,管教不了他,那麼,我來試試吧。可是你們說的話我一句也不相信。你當我不知道嗎?你怎麼對考柏飛家的小寡婦兒,你怎麼欺負她的孩子,你當我不知道嗎?花言巧語,說給傻瓜聽吧!」

又對繼父的刻薄姊姊說:

「你當我不明白嗎?是呀,謀爾石先生多愛她呀,多愛她兒子呀,多供奉她呀,多耐心煩兒地管教他兒子呀!他是個理想的男人,理想的後爹,一家子團圓,多有福氣!對不對呀?謀爾石先生,你把那可憐老實的女子攢在手裡頭,你把那可憐不懂事的孩子踩在腳底下。你成閻王了,要怎麼著就怎麼著。一天天地逼得她傷了心,失了神,死在你手裡,你跟你的傢俱才樂呢。」

一番話說得繼父臉上無光,雖然姊姊還在抱怨「你說誰是傢俱呢」,兩人只能訕訕離去,從此大衛才能夠重新做人。

這個譯本前面還有燕京大學校長陸志韋的序,寫得非常俏皮有趣。他說自己覺得狄更斯的小說很「細膩」,但說得不好聽一點兒,就是「膩煩」:

「古人說,『有話便長,無話便短。』照林先生的法子吶,該譯就譯,中國人不耐煩聽的,就免了。能唸書的中國人,現在都是忙人,忙在建設工作。不忙的人,可不唸書。林先生倒是為忙人著想的。」

這篇序寫於1950年十二月,中共建國未久,所以說「能唸書的中國人現在都是忙人」,說得也沒錯。陸志韋(1894-1970)是芝加哥大學的心理學博士,燕京大學校長。可惜寫完此序一年之後,因為燕京大學被指控是美國人的陰謀,遭到嚴重批判和迫害,文革期間過世。林漢達也被打成右派,也在文革期間過世。可惜這個極為生動的譯本,不但沒有在台灣出版過,連在對岸也是罕見譯本,1950年代還再版過,但文革後就很少見了。我如果不是幾年前在北京逛琉璃廠的時候偶然入手,恐怕也未必能注意到這個有趣的譯本。

本文刊登於Okapi「遇見美好的老譯本」專欄 http://okapi.books.com.tw/article/10339